コードのまとめ

これまで紹介したコードのまとめです。関連動画ではトライアドと呼ばれる三和音を基本に四和音(セブンスコード)、エクステンション(以下テンション)を加えた形、またモードスケールからコードを考える方法についても紹介していますので是非ご覧ください。 コード理論本やヴォイシングの本など活用して下さい。

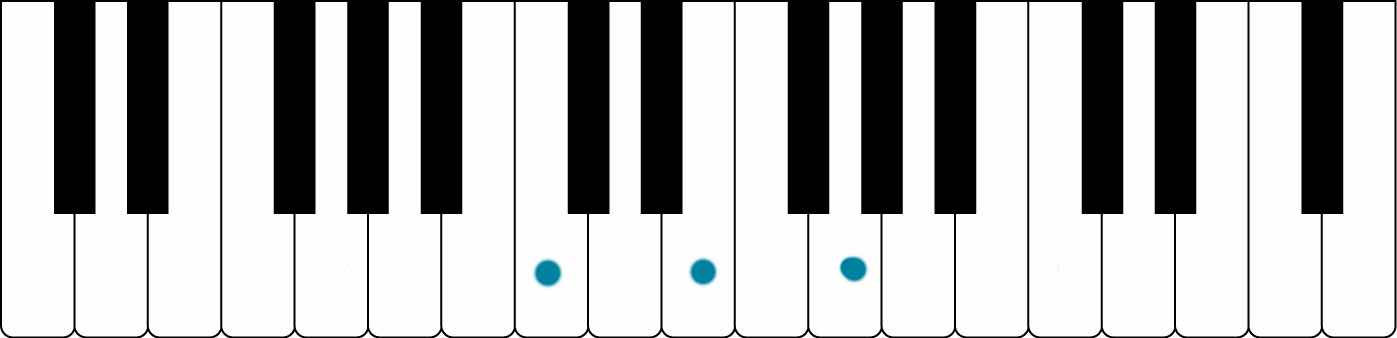

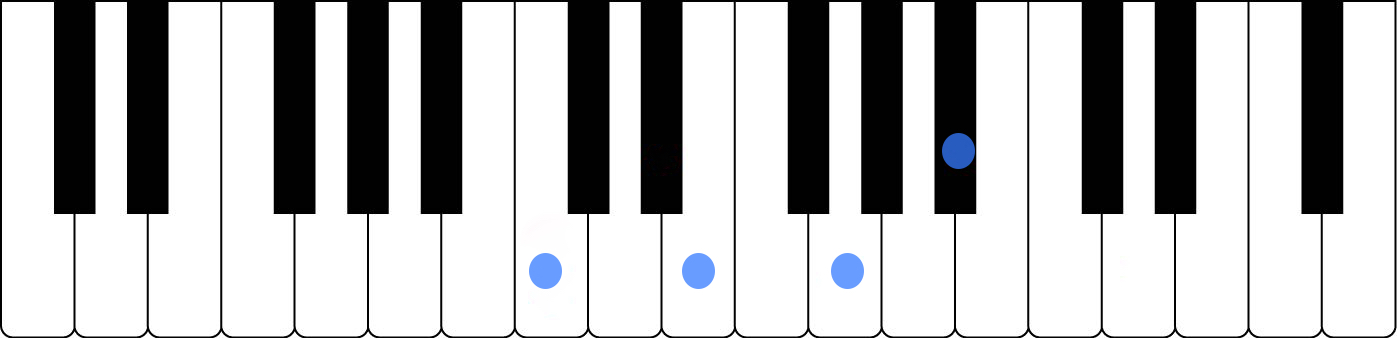

ドミソはトライアド

3つの音から成るコードをトライアドと呼び、これがコードの最も基本的な形になります。試しにドミソを鳴らしてみましょう。

これはCメジャートライアドと呼びます。音の並び方は開始音(これをルートとか根音と呼びます)のド(C)から間に3つあけてミ(E)、それから2つあけてソ(G)の音を鳴らしています。3つ、2つ間隔の並び方です。

この並びは開始音を何の音にしても全てメジャートライアドとなります。例えばEから、F#から...(弾いてみましょう)、どれもメジャートライアドです。ちなみにトライアドの記号はCやCΔです。よって譜面上にCと記載されていたら、例え音符として書かれてなくても、ドミソを弾けばいいということになります。

例えば弾き語り用の譜面などは各小節ごとにコード記号しか書かれていないことがほとんどなので、ある程度のコードの構成や形を覚えておいて、そのコードを鳴らすとうまくいきます。開始音を色々変えて試してみてください。

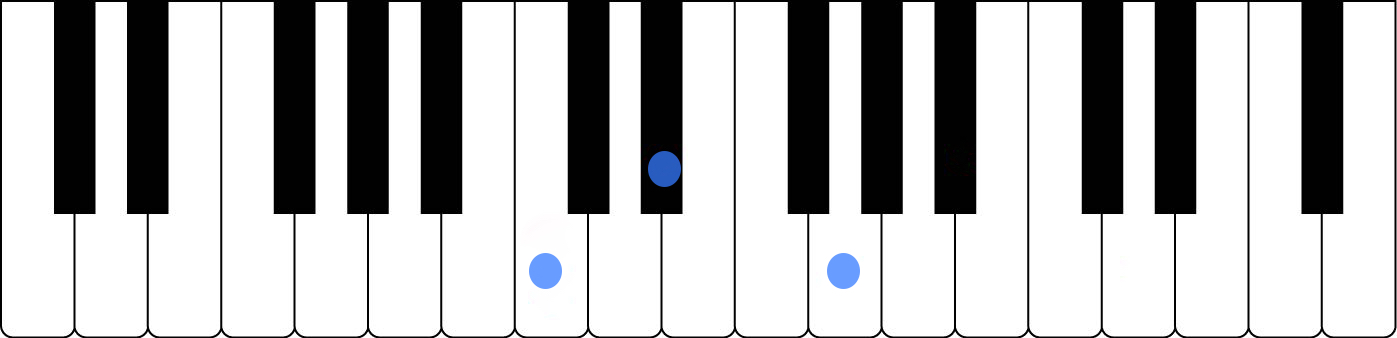

マイナートライアド

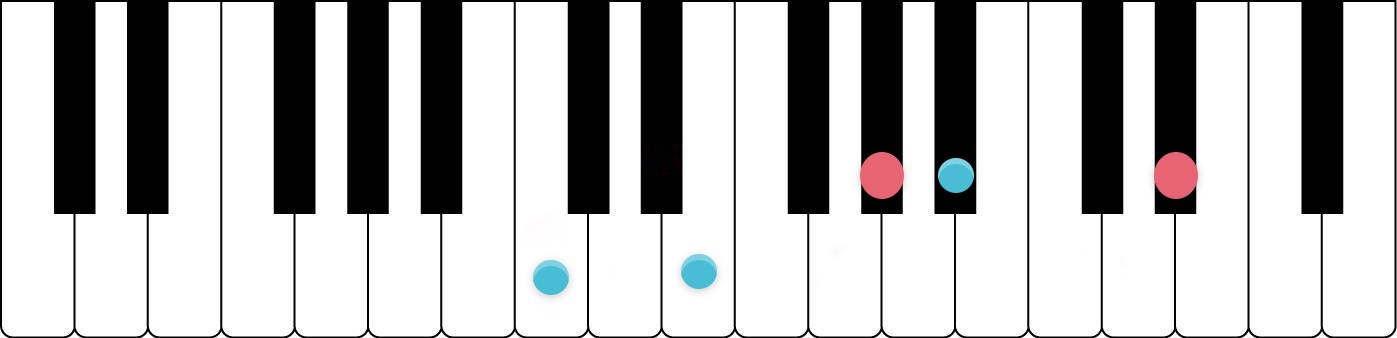

次は先ほどのド(C)の音から間に2つあけてミのフラット(Eb)、それから3つあけてソ(G)の音を鳴らすとマイナートライアドとなります。響きが暗いですね。記号はCmやC−です。これも開始音をどのように変えても、この並び方ならば全てマイナートライアドになります。

これも開始音を変えて(例えばラとかシとか)色々試してみましょう。

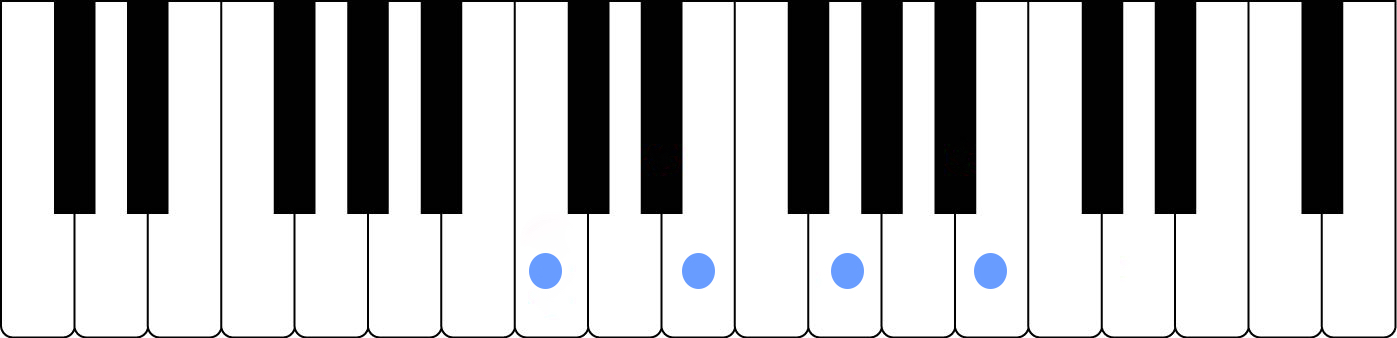

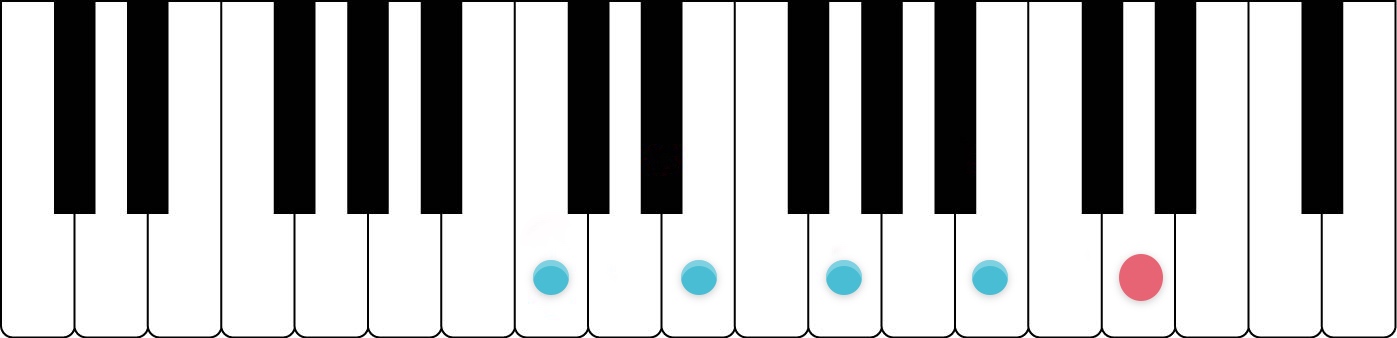

メジャーセブンスコード

次は4和音、いわゆる〇〇セブンスコードと呼ばれるものです。先ほどの3和音(トライアド)に1音足すと完成です。例えばCメジャートライアドの最後の音であるソ(G)から3つあけてシ(B)の音を同時に鳴らすとCメジャーセブンスコードとなります。大人な雰囲気ですね(笑)

Cメジャーセブンスコードの記号はCM7やCΔ7です。ジャズではトライアドよりこちらの方が頻繁に使います。そのため譜面上にCとしか書かれていなくても、CM7として弾くことが多々あります。これも演奏者の自由にできます。まさにジャズですね。

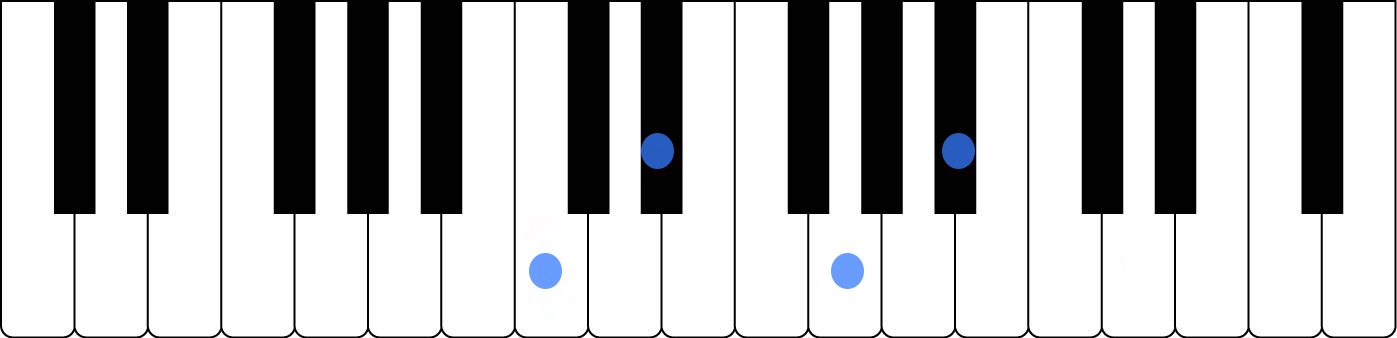

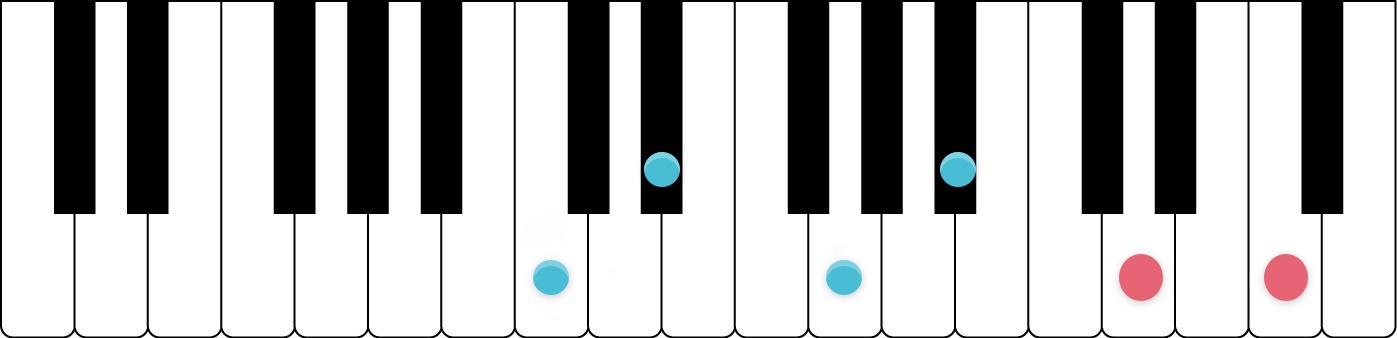

マイナーセブンスコード

Cマイナートライアドの最後の音から2つあけてシのフラット(Bb)を弾くとCマイナーセブンスコードになります。記号はCm7やC-7です。ダークチョコのようなシックな響きですね。

セブンスコード

セブンスコードはドミナントセブンスコード、ノンドミナントセブンスコードと種類があるのですが、日本ではこれらを合わせてただのセブンスコードと呼ばれています。よって動画でも区別を付けずにセブンスコードと呼びます。セブンスコードはメジャートライアドの最後の音から2つあけた音を弾くと完成します。例えばCメジャートライアド(CEG)にシのフラット(Bb)を弾くと、Cセブンスコードになります。記号はC7です。

お気づきの方もいらっしゃると思いますが、セブンスコードは最初の3つの音まではメジャートライアドと全く同じです。よってセブンスコードを弾く場合は必ずセブンスの音、この場合はシのフラット(Bb)を鳴らす必要があります。

メジャー、マイナー、ただのセブンスコードも、開始音を変えても全て音の並びは同じです。色々試してみてください。

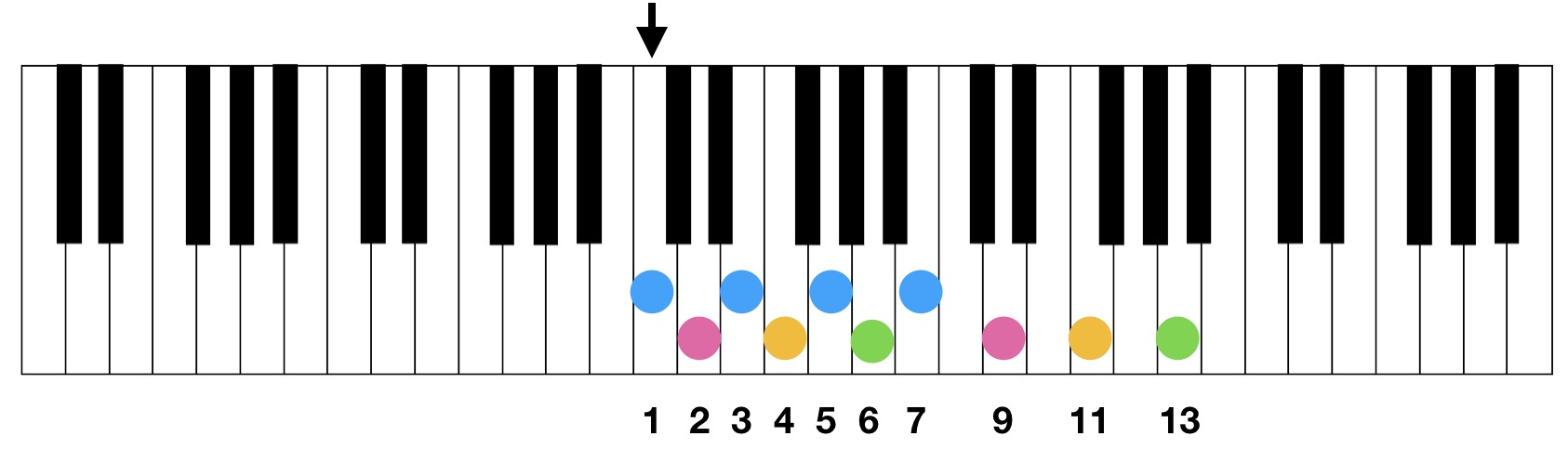

テンションコード

これまで紹介したコードは1,3,5,7の組み合わせで、これはコードを構成する重要な音としてコードトーンと呼ばれます。このコードトーン以外の音を追加したものがテンションコードとなります。

テンションとは緊張の意味ではなく、エクステンション、つまり延長したという意味です。ただ言い方が少し長ったらしいので日本ではテンションコードとかテンションノートという言い方をするのが普通です。一気にお洒落なサウンドになりましたね。白ワインでも飲みたくなりました。

基本的なルール

テンションは何でも弾いて良いわけではなく、コードによって使えるテンションが決まっています。

| コード | 使えるテンション |

|---|---|

| メジャーセブンス | 9,13,#11 |

| マイナーセブンス | 9, 11, 13 |

| セブンス | 9,11,13,b9,#9,b13,#11 |

ちなみにルート音から数えて9番目の音は2番目の音と同じ、13番目は6番目、11番目は4番目と同じです。

以下一例をのせます。

CM9

Cm9(11)

C7(b13#9)

複雑そうなテンションコードですが、理屈は最初に勉強したトライアドと一緒で、例えばドリアンスケールの1,3,5,7,9を弾けば、ルート音がなんであれ、マイナーナインスコード(m9)となります。色々試してみましょう。ジャズ・コードBOOKは手っ取り早くテンションコードのサウンドを感じる事ができます。こういう書籍も参考にして下さい。今回はコードのまとめでした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。